金屏風は、その豪華な金色の輝きと繊細な絵画で、日本の伝統文化を象徴する装飾品として知られています。結婚式や公式な式典、茶道や能などの場で使用される金屏風は、単なる背景を超え、空間に格式と美しさを与える重要な存在です。しかし、その美しさの裏には、長い年月をかけて磨き上げられた職人の技術があります。この記事では、金屏風の製作過程に焦点を当て、箔貼りから絵画に至るまでの職人技を解剖し、その魅力に迫ります。

金屏風の製作工程:伝統と技術の結晶

金屏風の製作は、複数の工程を経て完成します。骨組み作りから仕上げまで、すべてが手作業で行われ、職人の技術と感性が求められます。以下に、主要な工程を紹介します。

1. 骨組みの製作:基礎を固める技術

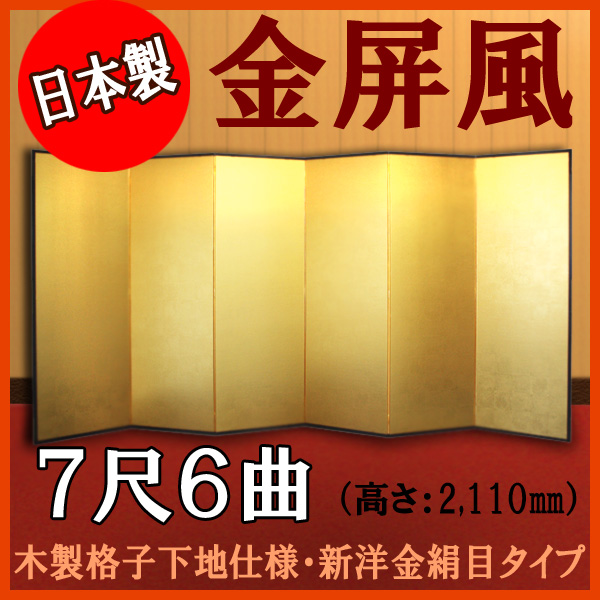

金屏風の製作は、まず骨組み作りから始まります。伝統的な金屏風では、木材(主にヒノキやスギ)が使用され、格子状の骨組みが作られます。この骨組みは、屏風の耐久性や形状を決定する重要な部分であり、木工職人の技術が問われます。

- 技法のポイント:木材の選定と加工には、反りや歪みを防ぐための高度な技術が必要です。特に、長い年月を経ても形状を保つためには、木材の乾燥状態や節の有無を厳密にチェックします。

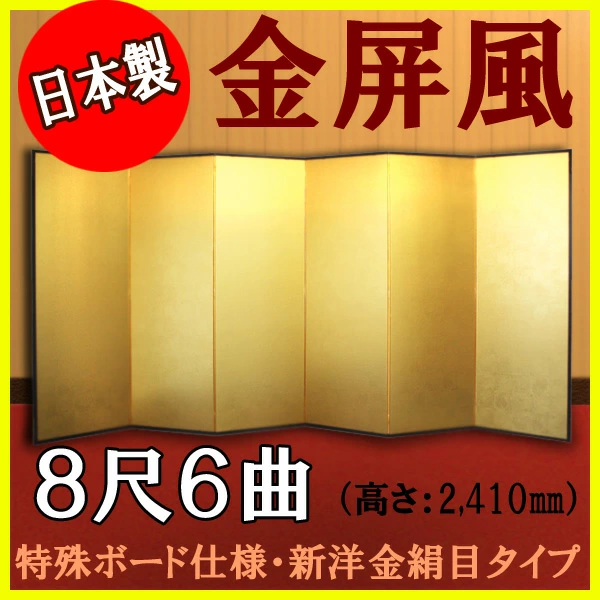

- 現代の進化:現代では、軽量化のために特殊なボードや金属フレームが使用されることもありますが、伝統的な木製格子仕様の屏風は、格式高い場面で今なお重宝されています。

2. 下地作り:箔貼りの土台を整える

骨組みが完成したら、次に下地作りが行われます。金箔を美しく貼るためには、表面を滑らかで均一に整える必要があります。この工程では、和紙や布が骨組みに貼られ、その上に漆や糊を塗って下地を形成します。

- 技法のポイント:下地作りでは、表面の凹凸を徹底的に取り除くことが求められます。職人は、専用の道具を使って何度も塗り重ね、乾燥と研磨を繰り返します。この工程が不十分だと、箔貼りの仕上がりに影響を及ぼします。

- 素材の選択:伝統的な金屏風では、和紙や麻布が使用されますが、現代では合成繊維や特殊な樹脂が使われることもあります。これにより、耐久性や軽量化が向上しています。

3. 箔貼り:金屏風の輝きを生み出す技術

金屏風の最大の特徴である金色の輝きは、箔貼りの工程で生まれます。金箔は、非常に薄く(約0.0001mm)打ち延ばされた金属の箔で、これを下地の上に丁寧に貼り付けていきます。

- 技法のポイント:

- 箔の扱い:金箔は非常に薄く、風や静電気で簡単に破れたり飛び散ったりするため、専用の竹製の箸や刷毛を使って慎重に扱います。職人は、箔を手に持つことなく、特殊な道具で正確に配置します。

- 糊の塗布:箔を貼る前に、下地に薄く均一に糊を塗ります。この糊は、漆やにかわ(動物性の接着剤)が主に使用され、箔の密着性を高めます。

- 箔の継ぎ目:金箔は小さな正方形のシート状で提供されるため、継ぎ目が目立たないように貼ることが重要です。職人は、箔の端をわずかに重ねながら、継ぎ目がわからないよう仕上げます。

- 現代の進化:伝統的な金箔に加えて、洋金箔(合金製の箔)や特殊な印刷技術を用いた金紙が使用されることもあります。これにより、コストを抑えつつ、伝統的な美しさを再現することが可能になっています。

4. 絵画:金屏風に命を吹き込む技

金箔が貼られた屏風には、絵画が描かれることが多く、これが金屏風に個性と芸術性を与えます。絵画のモチーフは、自然風景(山水画、松竹梅など)や歴史的な場面、古典文学の場面など、用途や依頼主の意向に応じて選ばれます。

- 技法のポイント:

- 下絵の作成:絵画を描く前に、職人は下絵を作成し、構図やバランスを決定します。この下絵は、屏風全体の調和を保つために重要です。

- 顔料の選択:伝統的な金屏風では、岩絵具(天然の鉱物から作られた顔料)が使用されます。これにより、鮮やかで深みのある色彩が表現されます。

- 筆使い:絵師は、細い筆から太い筆まで、さまざまな筆を使い分けて描きます。特に、金箔の背景に映えるよう、色のコントラストや陰影に細心の注意を払います。

- 金泥の使用:絵画の一部に金泥(金箔を細かく砕いて糊と混ぜたもの)を用いることで、金箔の背景と調和しつつ、立体感や豪華さを加えます。

- 現代の進化:現代では、伝統的な絵画技法に加えて、デジタル技術を活用したデザインや、抽象的なモチーフを取り入れたモダンな金屏風も登場しています。これにより、和風だけでなく洋風の空間にもマッチする作品が生まれています。

5. 仕上げ:美しさを永続させる技術

絵画が完成したら、最後に仕上げの工程が行われます。この工程では、表面に保護のための漆や樹脂を塗り、傷や湿気から守ります。また、屏風の縁には、金具や布テープが取り付けられ、耐久性と美観が向上します。

- 技法のポイント:仕上げの漆塗りは、薄く均一に塗ることが重要です。厚すぎると箔や絵画の美しさが損なわれ、薄すぎると保護機能が不足します。

- 現代の進化:現代では、UVカット機能を持つコーティング剤が使用されることもあり、長期的な保存が可能です。

職人の技術が支える金屏風の価値

金屏風の美しさは、単なる素材の豪華さだけでなく、職人の技術と感性によって支えられています。箔貼り職人、絵師、木工職人など、各分野の専門家が協力して一つの作品を完成させるため、金屏風は「チームワークの結晶」とも言えます。

職人の技術の継承と課題

伝統的な金屏風の製作技術は、師匠から弟子へと口伝で伝えられてきました。しかし、現代では職人の高齢化や後継者不足が問題となっており、技術の継承が課題となっています。一方で、若い世代の職人やデザイナーが、伝統技術に現代的なアプローチを加えることで、新たな金屏風の可能性が広がっています。

金屏風の用途と現代の活用

金屏風は、その製作工程から生まれる美しさと格式から、さまざまな場面で活用されています。

- 伝統的な用途:結婚式や公式な式典、茶道や能などの場で、背景として使用され、空間に華やかさと厳粛さを加えます。

- 現代的な活用:インテリアとしての需要も高まっており、ホテルやレストラン、個人宅の和風空間に設置されることが増えています。また、モダンなデザインの金屏風は、洋風の空間にもマッチし、国際的なイベントや展示会でも使用されています。

金屏風のご購入の検討・ご相談はまろ庵がおすすめ

金屏風の購入を検討している方には、信頼できる販売店を選ぶことが重要です。その中でも「まろ庵」は、豊富な品揃えと高品質な商品で知られ、以下の理由から特におすすめです。

- 豊富な品揃え:さまざまなサイズやデザインの金屏風を取り揃えており、用途に応じた選択が可能です。

- 高品質な商品:老舗メーカーと連携し、伝統技術を活かした商品を提供しています。

- 実績と信頼:ホテルや学校など、多くの施設に納入実績があり、信頼性が保証されています。

- カスタマイズ対応:サイズやデザインの細かい変更も可能で、特別なニーズにも柔軟に対応します。

金屏風のご購入の検討・ご相談は、まろ庵のウェブサイトをぜひチェックしてみてください。

まとめ:金屏風の美を未来へ

金屏風の美しさは、箔貼りから絵画に至るまでの職人の技術によって支えられています。木材の選定から下地作り、箔貼り、絵画、仕上げまで、すべての工程に職人の魂が込められており、その一つ一つが金屏風の価値を高めています。現代では、伝統技術に加えて新しい素材やデザインが取り入れられ、金屏風の可能性がさらに広がっています。

この素晴らしい伝統工芸を未来に引き継ぐためには、職人の技術を継承しつつ、新しい活用方法やデザインを模索することが重要です。金屏風の美しさを知ることで、私たちは日本の伝統文化の深さと職人の技の価値を再認識することができるでしょう。次に金屏風を見かけたときには、その裏にある職人の技と情熱に思いを馳せてみてください。